※こちらにフリーセルの基本ルールをまとめた記事を作りました。

フリーセルの基本ルールとクロンダイクとの違いについて~自分なりにフリーセル(FreeCell)攻略をまとめてみました【1】~

こんにちは。先月「Microsoft Solitaire Collection」をスマホに入れてからソリティアにどっぷりハマっている ぬーいー です。

こちらが年末時の実績。

ゲームが5種類、デイリーチャレンジが1日5つある非常にいろいろな楽しみ方があるアプリですが、1日30ゲームとか何考えているんでしょうね私。

さて、そんな中、私が一番好きなゲームは右上の「フリーセル」です。1カ月ちょいで350ゲームとかやりすぎでしょと言いたいのですが、電車の中で片手でできるので、あっという間にゲーム数が増える増える。

この「フリーセル」というゲーム、私が一番好きな理由は、「運要素・記憶要素」がないからです。

簡単な問題になると盤面を見れば解法が一目でわかるのもいいですね。

さて、そんな1カ月の間で学んだフリーセルの攻略法を今回はまとめてみます。

なお、フリーセルのルールはWikipediaを見るのが手っ取り早いです。

・フリーセルの定石・解法1:最初に攻略する列を選ぶポイントは「同じ数字・色のカード」がある場所で決める

このフリーセルというゲーム、トランプを使って遊びます。

ルール上、赤と黒のカードを交互に積んで数字の連番(例えば奥から赤9、黒8、赤7、黒6、など)を作らなければ基本的にクリアできないため、

「赤6と赤4が一番手前にあるけど、黒5が取れない場所にある」というような状況をなるべく早く崩し、連番を作りやすくする必要があります。

トランプの赤、黒のスートはそれぞれ2種類ずつあるため、フリーセルで使えるすべてのカードは数字・色ごとに2枚ずつ(数字ごとに赤2枚、黒2枚)あります。

そこで、フリーセルで最初に攻略しなければならないのは、「特定の色の数字が2枚とも非常に取りづらい場所にある」場合のどちらかの列です。

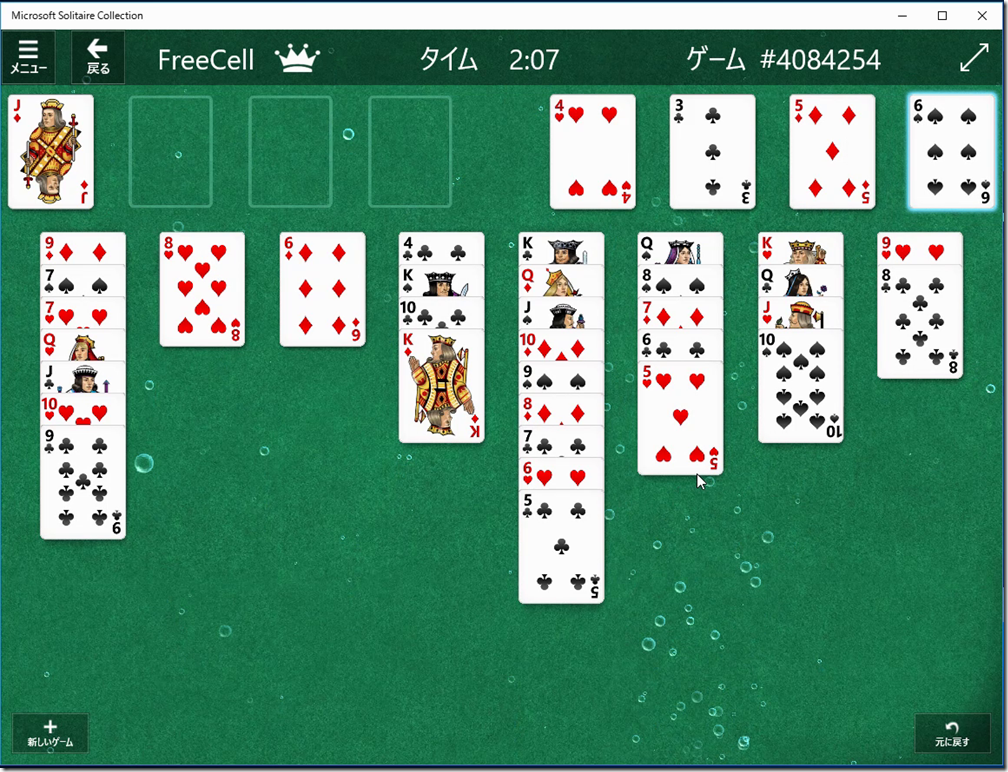

具体的な定石は以下の画像を見るとわかりやすいでしょう。

まず、右側奥の赤枠でそれぞれ囲った「黒のQ(12)」。これらのカードは列の一番奥にあり、列をすべて崩さないと使うことができません。

次に、左から3列めの青枠で囲った「赤の10」。この列を崩さないと、赤の10はどこにもありません。

フリーセルはルール上特定の色がついた数字のカードが使えないと結構簡単に詰むゲームなので、これらのカードをできるだけ早く手前側に出してあげる必要があるわけです。

一般的には、奥2行のどこかに、同じ色のついた同じ数字が両方とも存在(赤枠ケース)か、特定の行の奥4列のいずれかに同じ色のついた同じ数字が両方とも存在(青枠ケース)すると、攻略候補として考えるべきでしょう。

ちなみにこういう初期状態も結構あります。

特にこの設問は9が両色とも奥、7も黒の1枚が手前から3行目ですが、それ以外はほぼ奥と結構手ごわい設問です。

・フリーセルの定石・解法2:重ねられるものはまず重ねてみよう

赤・黒で交互に数字の連番を作れる場合、まずは少しの数字ならまずは重ねてみましょう。

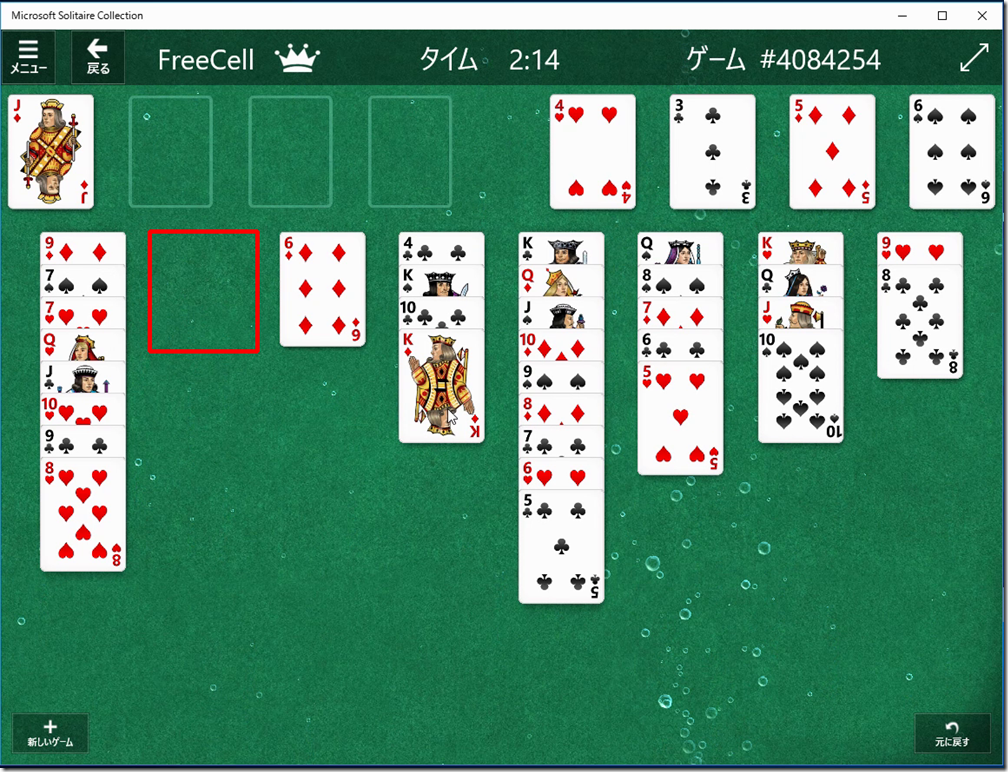

例えば最初の画面の場合、下記の赤枠で囲った4枚で「黒5、赤4、黒3、赤2」の連番を作れます。

なおこの時、左の列にもう1枚赤4(ダイヤ4)があるのですが、後述の理由から今回は使いません。

重ね終わった画面がこちら。よく見ると、「ダイヤの2、3、4」がすべて一番手前に来ているのがわかります。

同じ色ばかりが手前に来ている現状は連番を作りづらいので悪い状況なのですが、実は今回は問題ありません。

・フリーセルの定石・解法3:ホームセルに置けるものは置こう(一部を除く)

右から3列目、手前から3行目に「ダイヤの1」があります。

「ダイヤの2、3、4」は「ダイヤの1」をホームに置いてしまえばすべてホームに置けますので、邪魔にはなりづらいです。

ダイヤの1を取る時に、黒のJ(11)2枚を取らなければならないため、左上のフリーセル的にはかなり不利になるのですが……

実は、ダイヤの4まで置いた状況を考えるとダイヤの7はダイヤの1を取った後のスペードの8に重ねられるため、どかせます。

空いたダイヤのQ(12)の上に黒のJ(11)のどちらかを置けばいいので、実質的にフリーセルの損は1枚だけです。

※ただし、場合によってはホームセルに置かない方がいいケースもあります

・フリーセルのポイント:フリーセル、及び場の空き列を作るように心がける

フリーセルの損の話が出たので、フリーセルをプレイする上での最大のポイントをお伝えします。

余分なカードを置けるスペースは、左上の4つの「フリーセル」と、カードがなくなって空いた行の2種類があります。

フリーセルは余分なカードの捌き方が勝敗のカギになりますので、極力、フリーセルのカード設置数は少なくしましょう。

3~4列埋まっているとほぼ何もできません。

もし埋めるとしたら、今後の展望が開けていてすぐにフリーセルからカードを出せることが確信できている時の方が最初はいいでしょう。

特に序盤のうちは、置き続けるカードは1枚に留めておくと、その後の展開の自由度が確保できるのでオススメです。

半面、終盤は連番のカードも増えてきているため、連続したカードをまとめて置ける、場の空き列を作る方が重要になります。

例えばこちらの状況。

フリーセルが3つ空いているので、最大4枚の連番までまでカードを移動できます。

ところが、この状態に場の空き列が+1されると赤枠への移動は変わらず4連番までですが、その他の列へ移動する場合は8連番まで移動できます。

上記の場合は少々極端ですが、終盤はフリーセルの空きが3つ以上、場の列に1枚だけカードがある場合、フリーセルにカードを置いた方が多くのカードを移動できるケースも出てきます。

終盤までにフリーセルを2枚、場の列2列を空けておけば、体感上だいたい勝ちパターンに入れます。

次回があれば、もうちょっと小技なども紹介できるといいなあと思いつつ、今年最後のブログを終えたいと思います。

今年もありがとうございました。

来年も「おやつ部」をよろしくお願いいたします。

コメント